当手术灯亮起,医生手中的器械不仅承载着治愈的希望,更牵动着医疗安全的底线。

如今,一场围绕手术质量安全的变革正在全国二级以上医疗机构悄然推进——国家卫生健康委印发的《手术质量安全提升行动方案(2023-2025年)》,正以三年为期重塑手术安全管理体系。

随着手术种类和数量逐年增长,少数医疗机构的手术并发症、麻醉并发症却呈上升趋势,这场行动能否守住患者的“手术安全线”?答案藏在全流程管理、技术创新与政策支持的每一个细节里。

一、政策背景:手术量激增下的“安全考题”

近年来,我国医疗机构的手术能力不断提升:手术种类中位数持续增加,复杂手术例次逐年攀升,微创手术、精准手术等新技术不断改良。

但与此同时,一个不容忽视的问题浮出水面——持续监测显示,少数医疗机构的手术并发症、麻醉并发症等负性事件发生率正在上升。

“目前手术安全管理还有一些薄弱环节。”国家卫生健康委负责人的这句话,说出了此行动的紧迫性。

作为“全面提升医疗质量行动”的5个专项行动之首,手术质量安全提升行动被寄予厚望:到2025年末,住院患者围手术期死亡、手术并发症等负性事件发生率要进一步下降,非计划重返手术室再手术率不高于1.8‰,手术后获得性指标发生率不高于7.5‰。

要实现这一目标,仅靠“亡羊补牢”远远不够。方案从术前、术中、术后三个关键环节入手,构建了一套全流程风险管理体系,而这其中,技术创新正成为打破安全瓶颈的关键力量。

二、全流程重塑:从“术前讨论”到“术后转运”,每一步都有安全红线

手术安全不是“单点防御”,而是覆盖患者从进入手术室到术后恢复的全链条管理。《方案》提出的15条具体举措,每一条都精准切中安全隐患点:

•术前:多学科讨论守住“高风险关”

对于四级手术(技术难度大、过程复杂、风险度高的手术),方案明确要求“每例均需完成术前多学科讨论”。这意味着一台高难度手术前,外科、麻醉科、影像科、重症医学科等多科室医生要共同评估患者病情、制定手术方案——看似增加了流程,实则为高风险手术筑起了第一道安全防线。

•术中:“全程在场”杜绝责任真空

手术过程中的“核查制度”被进一步强化:不仅要核对手术设备、患者信息,更明确要求“计划手术医师与实际手术医师一致”,且“主要术者和麻醉医师全程在场”。这一规定直接避免了“手术中途换医生”“关键医师离岗”等潜在风险,让每一台手术都有明确的责任主体。

•术后:高危患者拒绝“第三方独自转运”

术后转运是容易被忽视的“安全盲区”,尤其是三、四级手术和全麻手术患者,转运过程中可能出现生命体征波动。方案为此划出红线:“严禁将这类患者交由第三方人员独自转运”,必须由医护人员全程监护——从手术台到病房的“最后一公里”,安全同样不打折扣。

这套全流程管理体系,让手术安全从“被动应对”转向“主动防控”,而技术创新则在其中扮演了“放大器”的角色。

三、技术破局:手术机器人崛起,国产占比超8成

“机器人能辅助医生实现术中高效精确定位,创伤更小、恢复更快。”北京某三甲医院副院长的这句话,道出了手术机器人的核心优势。在手术质量安全提升的大背景下,这一智能医疗技术正迎来爆发期。

从政策端看,支持信号持续释放:2023年1月,工业和信息化部等17部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,明确鼓励医院使用机器人开展精准微创手术,建设标准化机器人手术室。

2025年4月,北京出台政策,计划打造手术机器人技术创新中心,攻关颅底肿瘤、心脏瓣膜修复等高难度手术的机器人核心技术。

市场数据同样亮眼:弗若斯特沙利文显示,2023年中国手术机器人市场规模达71.7亿元,预计2025年突破百亿元,2030年将超287亿元。更值得关注的是“国产力量”的崛起。

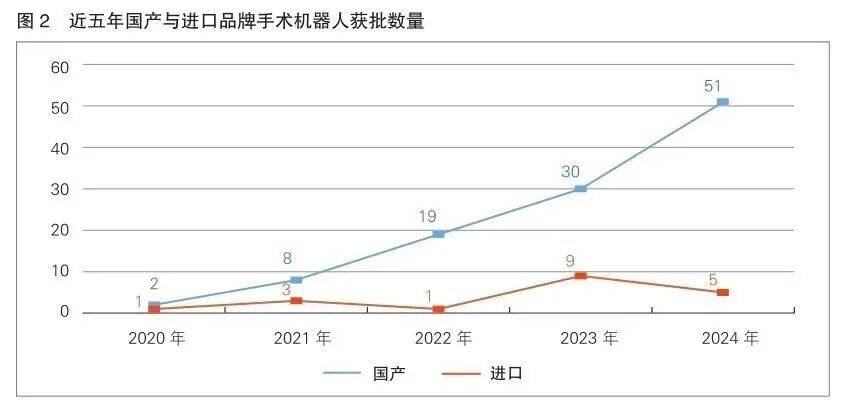

国家药监局数据显示,截至2024年底,全国115款获批手术机器人产品中,国产品牌占比81.7%,达94款。

曾经依赖进口的高端医疗设备,如今正被国产技术“突围”。

四、精准辅助:术中影像成“手术火眼金睛”,2030年市场将达1650亿?

如果说手术机器人是“精准的手”,那术中影像设备就是“明亮的眼”。

在神经外科、脊柱外科等对定位精度要求极高的手术中,术中影像技术能实时提供患者体内结构图像,帮助医生避开血管、神经等关键组织。

目前主流的术中影像设备各有侧重:

•术中磁共振成像(MRI):擅长提供高分辨率软组织图像,是脑肿瘤手术的“标配”;

•术中CT:能快速生成三维图像,适合骨科手术的精准定位;

•术中超声:兼具实时、无创、便携优势,在腹部手术中应用广泛。

技术进步推动着市场增长:预计到2030年,中国术中影像行业市场规模将达1650亿元,2025-2030年复合增长率超22%。

而人工智能、大数据的融入,更让术中影像设备从“被动成像”升级为“主动辅助决策”——比如通过AI自动识别肿瘤边界,为医生提供更精准的手术参考。

五、机遇与挑战:医保铺路,但“价格高、人才缺”难题待解

尽管技术前景广阔,但手术机器人、术中影像设备的推广仍面临“两座大山”:

•价格高:患者负担重,个别机构滥用

目前每例手术机器人手术收费多在3万元以上,对部分患者而言仍是不小的负担;更有少数医疗机构为追求收益,存在“没必要用机器人却强行使用”的滥用情况,既增加患者成本,也浪费医疗资源。

•人才缺:专业操作团队缺口大

手术机器人、术中影像设备的操作需要专业技能——如机器人手术医师需经过系统培训,术中影像技师要能快速处理图像并协助医生决策。但目前相关人才培养体系尚未完善,未来五年内若不能大幅扩充专业人才队伍,技术应用将“心有余而力不足”。

此外,四级手术术前多学科讨论制度的落实也存在难度——部分医院因科室协调不畅、时间安排紧张,难以常态化开展多学科讨论,这也间接制约了高难度手术中新技术的应用。

好在政策正在积极“破局”:上海、北京、广东等地已将手术机器人及相关耗材纳入医保支付范围;多地还创新收费模式,根据机器人参与手术的程度,按手术项目费用的40%、80%、300%加收,既鼓励技术应用,又避免过度收费。这些举措,正为技术落地扫清障碍。

六、未来展望:2030年,手术将进入“智能精准时代”

站在2025年的节点回望,手术质量安全提升行动已走过两年,而未来五年,将是医疗手术“智能化、精准化、微创化”的关键发展期:

•手术机器人领域,随着“快速图像配准、高精度定位”等核心技术的突破,国产机器人将在更多高难度手术中替代进口产品,甚至走向国际市场;

•术中影像设备将与AI深度融合,实现“实时成像+智能分析+辅助决策”的一体化,成为医生的“智能搭档”;

•医保政策将进一步优化,让更多患者用得上、用得起新技术,真正实现“技术创新惠及民生”。

这场始于手术安全的变革,早已超越“管理升级”的范畴——它不仅守护着每一位患者的生命安全,更在培育具有全球竞争力的医疗科技产业。

当政策、技术、市场形成合力,我们有理由相信,2030年的手术室里,“更安全、更精准、更高效”将不再是目标,而是常态。

注:以上内容仅供参考,不构成投资建议,本文中对官方政策的相关解读,仅代表本平台观点